内容不断更新,建议购买会员永久查看

文章目录

一、为啥要区分“观点陈述”和“事实陈述”?

二、啥是“事实陈述”?

三、“事实陈述”有啥特征?

四、“事实”的可验证性

五、哪些“事实陈述”值得争论?

六、关于“事实陈述”的可信度

七、啥是“观点陈述”?

八、“观点陈述”的分类?

九、“观点陈述”有啥特征?

十、哪些“观点陈述”值得质疑和争论?

十一、学会透过现象看本质,即使现象有时候挺诡异

很多人不善于区分“事实陈述”和“观点陈述”。而区分这两者的能力,恰恰是批判性思维的基本功之一。所以,今天花点时间,扫盲一下这个话题。

一、为啥要区分“观点陈述”和“事实陈述”?

批判性思维的其中一个要点是:你对外来的信息不能照单全收,要经过自己的【独立】思考,要经过一定的质疑。

但是质疑的方式,会因对象而异。不同的信息,你必须采取不同的质疑方式。甚至有些信息(比如某些“观点陈述”),你是无需质疑的(后面会介绍为啥)。

但如果连“观点”和“事实”都经常搞混淆,你又如何能进行正确的质疑捏?所以,区分“观点陈述”和“事实陈述”非常重要。

二、啥是“事实陈述”?

顾名思义,“事实陈述”就是把【客观】事实说出来。

比如——我这个博客是2024年1月份开张的——这就属于“事实陈述”。

那啥玩意儿才算“事实”捏?关键要看它是不是具有【客观性】。不具有客观性的东西,不能算“事实”。

三、“事实陈述”有啥特征?

01.无“对错”、无“好坏”

前面说了,“事实陈述”就是把“事实”说出来。而事实本身就【不】存在所谓的“对错”与“好坏”。所以,如果你去评价某个“事实陈述”的对错,是没有意义的,会显得很荒诞。

02.有“真假”

虽然“事实陈述”没有“对错”与“好坏”的概念,但是有【真/假】的概念。这个应该好理解。符合事实的,就是“真”;反之就是“假”。

这里要提醒大伙儿注意啦(尤其是那些理工科的同学)。

很多人喜欢用“非真即假”、“非黑即白”的眼光看问题。在某些理工科领域,或许可以这么干。但是在社会学领域,最好不要这样。因为社会学领域的很多问题,会涉及到“灰色地带”,【无法】用“非黑即白”的方式进行判定。

四、“事实”的可验证性

这里的“可验证性”既包括“证实”,也包括“证伪”。

01.可验证,并且显然的

有些事实属于很容易验证的,并且不易引发分歧。那么,针对这类事实的陈述,很容易就可以判断“真假”。比如:2008年奥运会在北京举行。

02.可验证,但不显然的

比如某人声称自己拥有多少总资产。这个陈述不是很显然,但如果非要查实,多花点力气还是有可能验证的。

03.不可验证的

还有一些事实,在现有的科技水平上,是无法验证的。

比如发生在久远年代的历史事件的【细节】(除非发明时光机,或者当时正好有外星人到访并留下记录,否则无法验证)。

五、哪些“事实陈述”值得争论?

刚才提到的三个类型:第一类,通常不需要争论;第三类,即使争论也不会有结果。

所以,今后你如果要跟别人争执某个“事实陈述”的真假,先看看是不是属于第二类的。如果不是第二类的,还是省省吧。即使是第二类的事实陈述,也要看是否值得争论。只有【性价比】足够高的论题,才值得你花时间和精力去争论。

六、关于“事实陈述”的可信度

要判断某个“事实陈述”是否可信,办法之一是你亲自去验证。

但是这么干,比较费时费力。而且有的事实陈述,你是不可能亲自去验证的(比如对历史事件的陈述)。

当你无法亲自验证的时候,就得换种方法——分析事实陈述的依据,由此来评估其可信度高不高。

01.依据的分类

事实陈述的依据,大致可以分为两类。

第一手资料:

所谓的“第一手资料”,就是说这个“事实陈述”是通过陈述者的感官直接获得信息。比如亲眼所见,亲耳所闻。

第 N 手资料:

所谓的“第 N 手资料”,就是说这个“事实陈述”是从其它途径得到信息,然后再转述的。如果被转述的对象是第一手资料,那么这个陈述就是“第二手资料”;以此类推。 下面分别介绍两种依据的可信度问题。

02.第一手资料的可信度

有句老话叫做“耳听为虚,眼见为实”。很多人受到这句老话的误导,以为第一手资料就是可信的——【其实未必】!

认知的偏差问题: 所谓的“认知偏差”,就是指“亲眼所见/亲耳所闻”导致的偏差。 比如当你观看魔术表演的时候,虽然是亲眼所见,但看到的依然是假象。因为魔术师可以通过种种方法来诱使你产生认知偏差。 关于“认知偏差”的种类和成因是一个很大的话题,限于篇幅,就不展开了。有兴趣的话,可以引申阅读《光环效应引发的认知误区》

内容里面提到了“选择性失察”和“首因效应”导致的认知偏差。

陈述者的诚信问题:

还有一种情况导致第一手资料的可信度下降,就是陈述者本身的信用问题。 假如某个人是个老骗子,那么此人陈述的第一手资料,可信度就要打个折扣。

03.第 N 手资料的可信度

评价第 N 手资料的可信度,需要同时考虑两方面:

首先,第 N 手资料需要依赖于第一手资料的可信度。如果被依赖的第一手资料有问题,那衍生出来的第 N 手资料也好不到哪里去。

其次,信息转手的次数越多,信息的衰减通常会越严重。

十、哪些“观点陈述”值得质疑和争论?

通过上述的分析,大伙儿应该比较清楚了:对于“感官体验”和“私人领域的价值观偏好”,质疑是没有意义的、争论是没有结果的。

可惜的是,很多的网民非常热衷于这类争论。比如:不同明星的追星族会互相争论、不同球队的球迷也常互相争论、甚至不同品牌手机的粉丝也会互相争论。

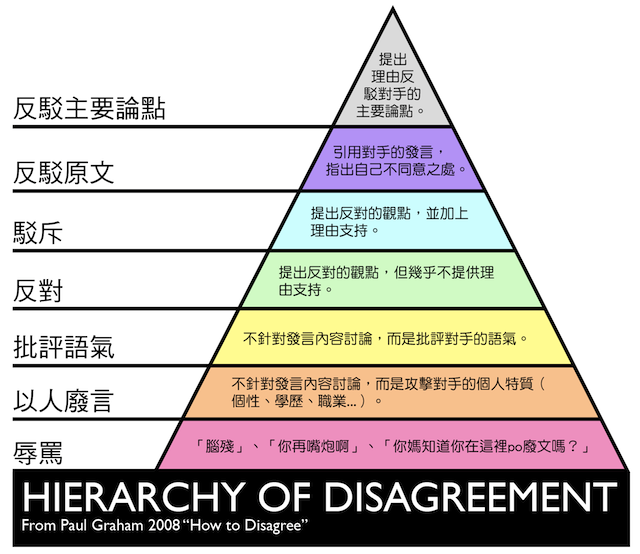

对于“经过思考得出的观点”,这方面是可以进行质疑和争论的。但要注意两点:

- 要考虑性价比——不要花太多时间和精力去质疑和争论一些鸡毛蒜皮的细节

- 反驳别人的观点要讲究境界 关于第二点提到的“境界”,大伙儿可以去读一下保罗·格雷汉姆(Paul Graham)的文章《How to Disagree》。

https://www.paulgraham.com/disagree.html

考虑到某些同学不喜欢读英文,附上如下的中文图解。

十一、学会透过现象看本质,即使现象有时候挺诡异

最近看到一个【汽车对冰淇淋过敏】的小故事,转述如下:

某汽车公司收到投诉信,用户抱怨了一个匪夷所思的经历:

他每晚都从家里开车去商店买冰淇淋。如果买的是香草冰淇淋,则回家时汽车就无法发动;如果买其它口味的冰淇淋,则汽车可以正常发动。天天如此。该用户怀疑这款汽车是否对香草冰淇淋过敏。

汽车公司的头头觉得这太过诡异,不过还是派了一个工程师去用户家里调查原因。第一天,工程师和用户一起去买冰淇淋。在店里,工程师要求买香草口味,结果出来后,汽车果然不能发动。此后几天,工程师每次都和用户一起去买,每次都由工程师临时决定买什么口味。果不其然,凡是买了香草口味,汽车就无法发动;反之则可以。(由于是工程师临时决定购买的类型,可以排除用户搞恶作剧的可能)

这个工程师是一个理性的人,也不信神,当然不会相信汽车过敏这一说。但是他觉得有更深层的原因在起作用。此后,他每天晚上和该用户一起去买冰淇淋,每次他都详细记录往返的时间、途中踩油门和刹车次数、使用的汽油型号等各种信息。许多天后,他终于发现规律:凡是买香草口味的,在商店里面花的时间少(因为这个口味受欢迎,摆放的货架靠门口)。

于是问题就转化为:停车的时间短导致汽车不能正常发动。然后,工程师就轻易找到了原因(当停车时间太短,发动机依然很热而无法驱散气阻)。

这个故事给我们几个启发:

- 不要拒绝接受貌似很诡异、很离奇、很不可能的现象 很多程序员都曾经抱怨测试人员提交的某个bug太怪异,对这些bug不予承认。

- 要善于从一些细节发现规律,从而查出问题的根源 如果你是这个工程师,你能否通过细致的观察而发现其中的规律?

【点击查看社群介绍】加入曹哲万人成长社群,装备专属你的成长智库:这个世界一切都有了,您只需要把它找到,用就行了!

隐藏内容为会员内容,想改变先学会付费。先看免费内容,有收获再付费。前1000名200元终身,满额后改为年费。会员务必加微信,拉入群内分享更多精彩内容。

暂无评论内容